¿Qué queremos contar de nosotros mismos en un retrato? ¿Cuánto contamos nosotros, cuánto cuenta quien retrata, cuánto se deforma la lectura de esa imagen con el paso del tiempo?

***

Muchas tardes y sábados de la infancia los pasé en el estudio de fotografía que mi abuelo Fernando abrió, y mantuvo durante 50 años, en Santander. Tenía dos pisos, y en el superior mi abuelo dispuso una parte para hacer retratos. A un lado se distribuían los focos, los flashes y las cámaras aupadas en sus trípodes. Al otro había un banco de madera, un reposapiés entelado, y un rollo de papel brillante tan grande como la pared, blanco si la foto requería un fondo neutro, azul grisáceo o de paisajes arbolados o marinos si la cosa se ponía más artística.

Mi hermana y yo posamos muchas veces delante de la cámara de mi abuelo: como bebés rollizos, como niñas candorosas o terriblemente enfadadas por cualquier cosa; vestidas de comunión, disfrazadas en Carnaval, estrenando un vestido de verano o un trajecito de invierno, y algunas veces, las menos, después del colegio, con la mochila colocada a nuestros pies. Esas fotos delatan nuestro crecimiento, la cara cada vez más angulosa, el oscurecimiento del cabello, el aparato para corregir la dentadura, mi gesto eternamente torcido en la adolescencia. Cada disparo iba precedido de un estudio de la luz, de la composición y del encuadre, de la posición del cuerpo y de la cabeza. Cuando todo quedaba dispuesto al entender profesional de mi abuelo, silbaba, levantaba una mano y movía los dedos. Luego disparaba y el flash parecía una supernova, y después disparaba dos o tres veces más. En mi casa hay un par de álbumes llenos de posados de las dos hermanas, juntas o separadas, ante aquel enorme fondo de papel brillante.

Cuando de pequeña iba ‘a la foto’, que es como nos referíamos al estudio de mi abuelo, me entretenía bien a pintando en el despachito donde él hacía las cuentas, bien a haciendo de ayudante en la habitación oscura o en la mesa de retocado, bien brujuleando entre los mostradores y las cámaras. Después de ejercer como ayudante, eso era lo mejor: abrir cajones, construir cosas con las cajas de los carretes, o inspeccionar los retratos colgados en las paredes. Había una serie de fotos de gran tamaño que era la más fascinante para mí: la de una familia que iba ampliándose a cada imagen, pasando del matrimonio con un hijo al matrimonio con tres, de los niños en pantalón corto a los chavales con vaqueros, los tres iguales, los cinco sonrientes o pensativos, formando un semicírculo en el que parecía encerrada su felicidad. ¿Cómo serán hoy todos ellos, cómo mirarán esa fotografía?

Debieron de retratarse cada dos o tres años, y mi abuelo expuso en la tienda aquellas fotos -tan medidas y compuestas- que eran como pinturas de vivos colores y flequillos irreverentes. Debieron de querer hacerse, como hizo mi abuelo con nosotras, fotos para el futuro, para recordarse como familia.

Mi abuelo contaba que, otras veces, acudía a las casas para hacer retratos individuales, o de familias que posaban en sus salones, todos vestidos para la ocasión, las manos entrelazadas sobre las rodillas o sujetando el mentón, las lámparas de pie enmarcando la escena, la luz que se colaba por la ventana iluminando al perro, que también miraba a cámara concentrado. La composición de un pequeño universo, la foto que les mostraría como algo propio o indisoluble en el futuro, quizá colgada luego en ese mismo salón, quizá en la entrada, quizá fijada en su memoria.

***

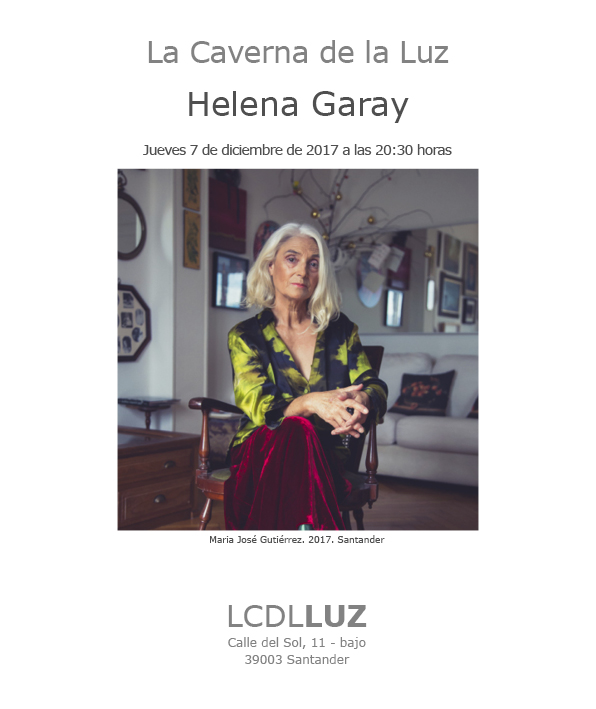

En los retratos parece haber una intención compartida, una voluntad de contarse y dejar que otros cuenten de uno. Una mujer, sentada en una lustrosa silla de madera, mira a la cámara, nos mira, se mira. Ha elegido su atuendo, quizá el lugar o la postura, elegante, sean fruto de una decisión consensuada con la fotógrafa. En este retrato hay tiempo.

Mada Martínez